San José de Chiquitos demuestra que el arte y la educación pueden sanar comunidades

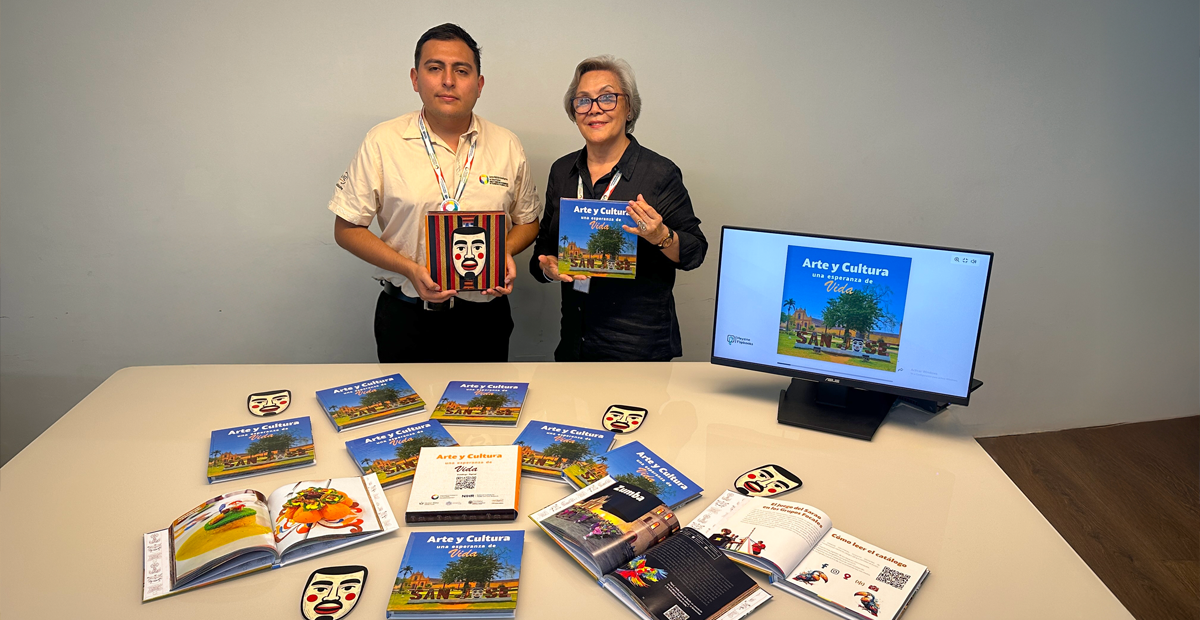

San José de Chiquitos, con su historia viva y sus tradiciones profundamente arraigadas, se ha convertido en el epicentro de una experiencia innovadora que une cultura, salud y educación superior. Con el lanzamiento del catálogo “Arte y Cultura, una esperanza de vida”, este municipio chiquitano se proyecta como un referente de cómo la academia, la investigación internacional y la creatividad local pueden trabajar juntas para fortalecer el bienestar emocional y social de las comunidades.

“Incorporar espacios culturales en estrategias de salud permite conectar con emociones e identidades locales, favoreciendo la cohesión social y el bienestar colectivo, especialmente en comunidades históricamente excluidas”, señala Estela Tango, coordinadora del proyecto NIHR-LATAM.

Para ella, el arte es una puerta abierta hacia nuevas formas de comprender el bienestar. “La música, la pintura, los murales, las danzas o los relatos orales permiten comunicar mensajes de autocuidado y salud emocional de manera más accesible y con un lenguaje propio de las comunidades”, añade.

El catálogo no es solo una publicación patrimonial; es un mapa emocional de San José de Chiquitos. Se nutre de testimonios de pobladores, expresiones artísticas, símbolos identitarios y prácticas ancestrales que dan vida a una narrativa visual y cultural pensada para fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia.

Proyecto integral en San José de Chiquitos

Desde el 2022, el Centro de Investigación en Salud de América Latina NIHR-LATAM, financiado por el Instituto Nacional para la Investigación de Salud y Atención del Gobierno Británico (NIHR, por sus siglas en inglés), a través del fondo concursable NIHR203266, busca mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades crónicas no transmisibles y trastornos de salud mental en Latinoamérica, con un enfoque especial en las comunidades indígenas.

La iniciativa cuenta con la participación de la Queen Mary University de Londres, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y la Universidad Franz Tamayo de Bolivia. A nivel nacional, el proyecto es liderado por Unifranz y tiene como base de operaciones la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Tango destaca que esta investigación surge de una alianza internacional que busca comprender cómo el arte y la cultura influyen en el bienestar físico y emocional.

“La idea de investigar el vínculo entre el arte y la salud nació de un programa pionero del Centro NIHR-LATAM que ya había tenido experiencias exitosas en comunidades vulnerables de Brasil. En Bolivia, San José de Chiquitos nos mostró que su patrimonio intangible —la música misional, los bordados, las esculturas, los murales— son también medicinas para el alma, herramientas que promueven la resiliencia y fortalecen la salud mental”, explica.

Uno de los hallazgos más significativos del proceso investigativo fue la capacidad de la comunidad para transmitir saberes intergeneracionales.

“Identificamos tradiciones vivas, prácticas cotidianas y expresiones artísticas que fortalecen la autoestima colectiva. Todo eso se integró al catálogo como una herramienta de preservación cultural y de sanación emocional”, afirma Tango.

Diseño con propósito y sensibilidad social

El diseño de la publicación estuvo a cargo de Lita Domínguez, directora de la carrera de Diseño Gráfico y Producción Crossmedia de Unifranz, y del diseñador Mauricio Baspineiro. Para ambos, el reto fue traducir una investigación científica en una experiencia visual que tocara el corazón de la gente.

“Este catálogo es un espejo que devuelve a los josesanos su riqueza simbólica, sus saberes cotidianos y su capacidad de sanar desde el arte, la memoria y la fe”, comenta Domínguez. Su participación en el proyecto fue, en sus palabras, “una oportunidad transformadora y profundamente coherente con mi forma de ver el diseño: con propósito, con vínculo y con sensibilidad social. No se trata solo de diseñar, sino de escuchar, de construir desde la voz de la comunidad”.

La académica explica que el proceso creativo fue un diálogo constante entre la investigación académica y la comunidad local. “Fue un trabajo de co-creación. Escuchamos a los pobladores, revisamos sus símbolos y colores, interpretamos sus historias. Queríamos que cada página del catálogo respirara territorio, que la gente se reconociera en sus texturas, en sus fotografías, en sus códigos visuales”, detalla.

El catálogo trasciende el formato impreso. Gracias al enfoque crossmedia, incluye códigos QR, piezas audiovisuales y contenidos interactivos para redes sociales que amplifican su alcance. A través de estos recursos, el proyecto busca no solo preservar el patrimonio cultural, sino también generar conversaciones intergeneracionales, promover el orgullo local y abrir un espacio de reflexión sobre cómo el arte contribuye al bienestar colectivo.

El papel transformador de la academia regional

Para Tango, esta experiencia es un ejemplo del papel clave que la academia boliviana puede desempeñar en investigaciones internacionales.

“La academia nacional no es solo un actor operativo, es un socio estratégico que aporta conocimiento situado, comprensión de la realidad sociocultural y capacidad para articular a la comunidad con redes internacionales de investigación”, resalta.

La participación de Unifranz permitió que el proyecto no solo documentara el patrimonio cultural de San José de Chiquitos, sino que lo integrara como parte de una visión más amplia de salud comunitaria, donde las emociones, el arte y las tradiciones forman parte de una estrategia integral de bienestar.

Impacto y proyección hacia políticas públicas

El catálogo no es un fin, sino un punto de partida. El objetivo, según la investigadora, es que estas experiencias se traduzcan en modelos de atención sostenibles, donde la cultura y el territorio sean reconocidos como ejes del derecho a la salud. Para lograrlo, el proyecto planea dialogar con autoridades locales y nacionales con el fin de incidir en políticas públicas que integren el arte como una herramienta de resiliencia y cohesión social.

“Este proyecto demuestra que cuando la academia se abre al territorio y dialoga con las comunidades, se generan resultados que van más allá del conocimiento. Se crean vínculos, se construyen identidades y se mejora la calidad de vida de la gente”, reflexiona Lita Domínguez.

La experiencia de San José de Chiquitos plantea la necesidad de apostar por un ecosistema universitario regional, donde universidades, comunidades y actores internacionales trabajen juntos para crear soluciones innovadoras y sostenibles.

“El cambio comienza cuando sumamos esfuerzos, cuando entendemos que el conocimiento no es solo académico, sino también comunitario. Un ecosistema universitario regional nos permite crecer, compartir experiencias y diseñar respuestas a los retos sociales desde nuestra propia realidad”, concluye Tango.