Salud mental y estudios: ¿por qué aprender depende de cómo nos sentimos?

Por Leny Chuquimia

Alejandra se encuentra en el último curso de secundaria. Hace un tiempo, por problemas en casa, empezó a sentir ansiedad, incertidumbre… tristeza. Aunque le dicen que eso no debería afectar a sus estudios, sus notas empezaron a bajar. El año ya se acaba y no ha decidido qué carrera universitaria seguir. Por más esfuerzos que pone la situación no mejora. “Es como una espiral”, dice.

Por años se creía que un buen rendimiento académico dependía exclusivamente de una buena memoria, disciplina, largas horas de estudio y las mejores notas que se pudieran obtener. Sin embargo, estudios demuestran que, en las aulas, el éxito no depende solo de ello, sino del bienestar emocional y la salud mental, es decir, de cómo nos sentimos.

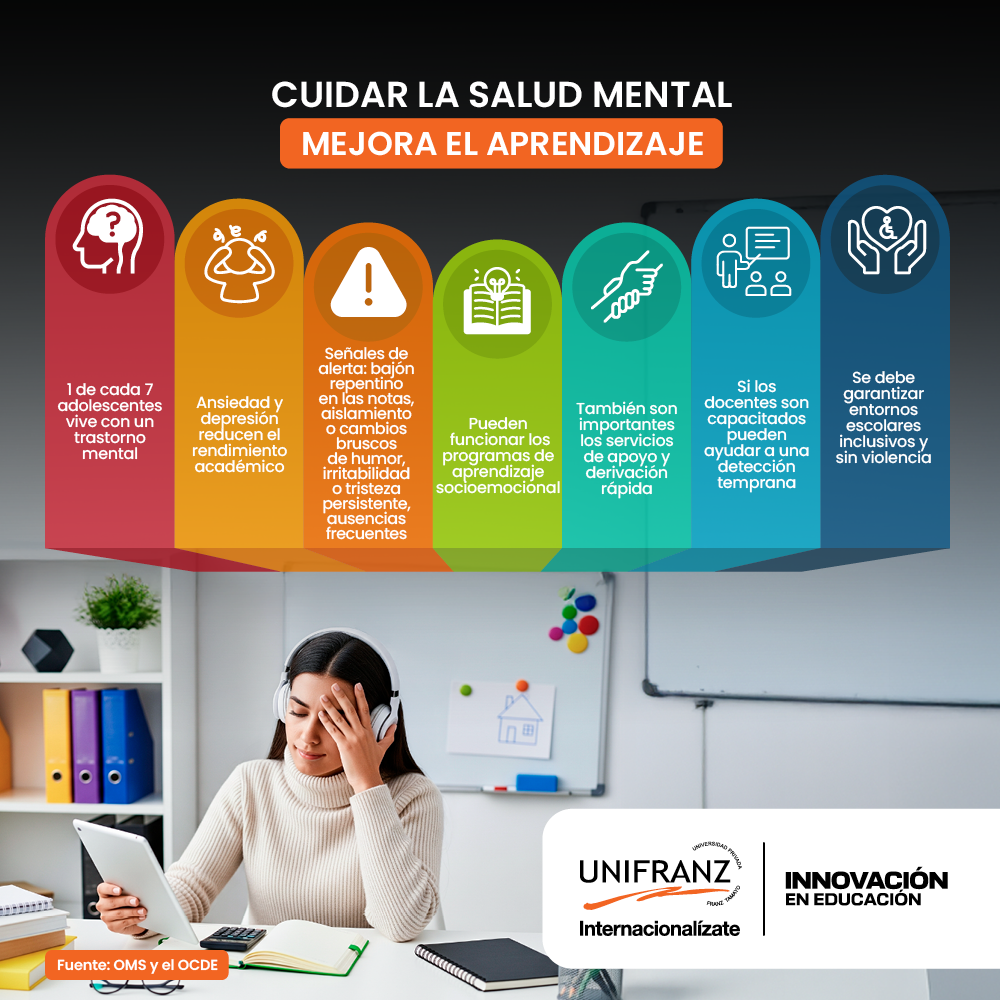

“A nivel mundial, se estima que uno de cada siete (14%) de los jóvenes de 10 a 19 años padece problemas de salud mental, aunque estos siguen en gran medida sin reconocerse ni tratarse. Son particularmente vulnerables a la exclusión social, la discriminación, el estigma, las dificultades educativas y las violaciones de los derechos humanos”, señala un boletín de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La la magnitud del problema

La salud mental se define no solo por la ausencia de patologías, sino también por la capacidad de una persona para desarrollar su potencial, adaptarse a los factores de estrés y funcionar eficazmente. En ese entendido, diferentes estudios muestran cómo este factor está estrechamente ligado, y a veces condiciona, a la capacidad para aprender, concentrarse y completar estudios.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), encontró relaciones claras entre bienestar emocional y resultados académicos. Por medio de las evaluaciones PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), se identificó que los estudiantes que reportan un mayor bienestar tienden a obtener mejores puntajes de lectura.

Asimismo, el estudio demostró que existe una relación inversa entre sentimientos negativos y desempeño académico. Esto muestra la importancia de la salud emocional en el aprendizaje.

“Los problemas de salud mental no solo afectan el bienestar emocional, sino que también pueden afectar significativamente la calidad de vida de las personas, interfiriendo en sus relaciones, trabajo y estudios”, indica James Robles, director de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz.

Un sondeo de UNICEF Bolivia reveló que ocho de cada diez jóvenes experimentaron angustia, depresión y ansiedad durante la pandemia; sin embargo, el 75% no buscó ayuda psicoemocional. Las principales razones incluyen la creencia de poder resolverlo por sí mismos (44%), temor a la exposición o vergüenza (13%) y preocupaciones económicas (9%).

En respuesta a esta temática, Unifranz lidera la iniciativa “Implementación de protocolos de atención psicológica en centros de salud de primer nivel”, que por el momento se realiza en Santa Cruz. Esta busca incorporar estudiantes de psicología de último semestre en estos establecimientos médicos, para mejorar la detección y atención de trastornos mentales, además de mejorar la salud mental.

Qué pasa en la educación superior

“Al principio, todo era nuevo, los docentes, las materias y las emociones me jugaron en contra. Me hacían dudar de mi confianza y capacidad. A lo largo de la carrera las presiones se sumaron, desde los personal hasta lo académico, como el mantener un buen rendimiento, el menosprecio por ser joven”, afirma Naydeline, estudiante de último semestre de Periodismo.

Según los psicólogos, la ansiedad debe entenderse como una respuesta, más o menos adaptativa, a factores que generan tensión. En los estudiantes universitarios, puede verse acentuada por el cambio de dinámica entre la etapa escolar y la universitaria, las exigencias académicas, las relaciones interpersonales, o incluso por la situación socioeconómica.

Y es que este período educativo se caracteriza por intensas exigencias académicas, expectativas sociales y desafíos profesionales, lo que aumenta la probabilidad de tener dificultades emocionales. La adaptación exitosa a estas condiciones se convierte en un factor crucial no solo para el éxito académico, sino también para el bienestar general de los estudiantes.

Un meta-análisis sobre ansiedad en estudiantes universitarios, realizado en el marco de la Pandemia por Covid-19, mostró una correlación negativa entre ansiedad elevada y rendimiento académico. Es decir, a más ansiedad asociada al estudio, peor fue el promedio académico en las muestras analizadas.

Naydelin señala que a lo largo de su carrera aprendió a manejar sus emociones y a reconocer cuándo y cómo sentirse segura, porque son esos momentos en los que es más creativa y rinde mejor en sus estudios, su trabajo y su familia. Pero reconoce que hay momentos en los que aún siente mucho estrés y que esto hace que no pueda concentrarse.

¿Qué hacer?

La salud mental no sólo tiene que ver con tener desórdenes emocionales, sino con crear condiciones favorables para la persona. Por ejemplo, contar con un ambiente libre de violencia, buenos hábitos de sueño, crear momentos de armonía, practicar actividades -como la meditación- que permitan al cerebro entrar en ciertos estados de conciencia.

Las recomendaciones que emergen de la evidencia y de organismos internacionales se enfocan en tres ejes:

- Prevención desde la currícula: La Unesco propone programas de aprendizaje socioemocional (SEL) que enseñan habilidades de autoconocimiento, regulación emocional y resolución de conflictos, prácticas que muestran mejoras en conducta y rendimiento.

- Servicios accesibles y escalonados: Estos implican desde orientación escolar y grupos de apoyo hasta derivación a servicios especializados; la UNESCO recomienda que las instituciones de educación superior diseñen rutas claras de atención y coordinación con sistemas de salud.

- Políticas escolares saludables: Un aspecto importante es reducir factores de estrés como el exceso de evaluación, violencia escolar y desigualdad. También se recomienda formar al personal docente en detección temprana y promover entornos inclusivos, para mejorar el bienestar y, a la larga, los resultados académicos.