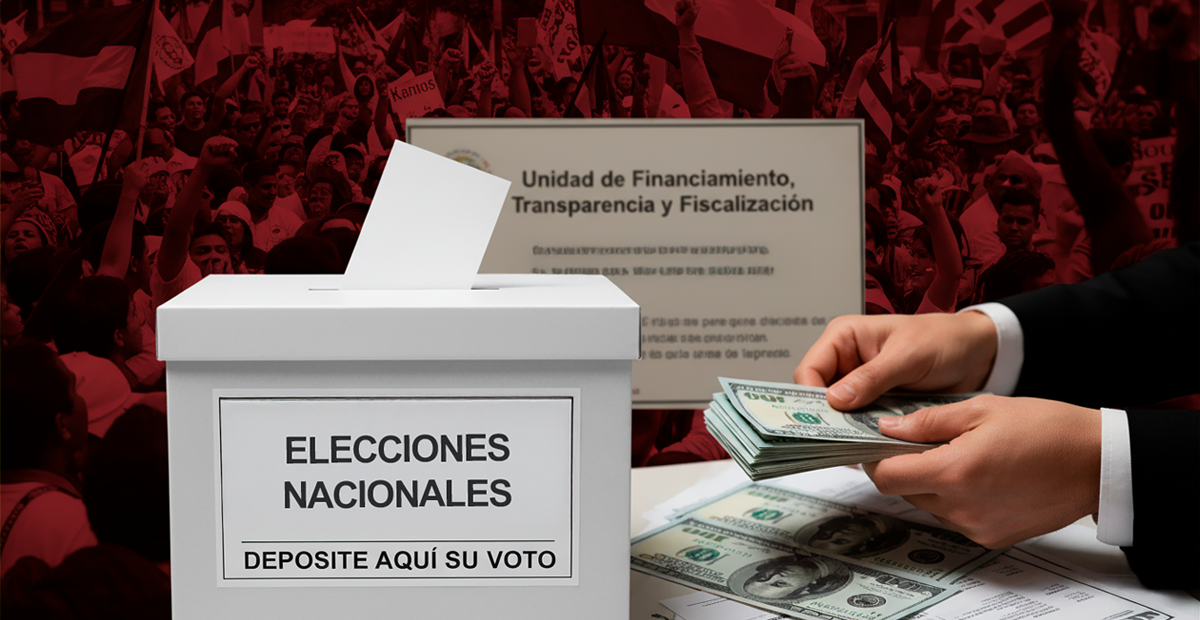

El precio de la democracia: ¿Por qué fiscalizar el dinero de las campañas electorales en Bolivia?

Durante cada periodo electoral, Bolivia se viste de colores, consignas y promesas. Los partidos llenan las calles, los medios de comunicación y las redes sociales con afiches, caravanas, jingles pegadizos y publicaciones virales. Pero detrás de ese espectáculo democrático late una pregunta que incomoda: ¿de dónde sale el dinero para financiar las campañas políticas y quién se asegura de que se use de manera transparente?

Un grupo de jóvenes investigadores de la carrera de Derecho decidió enfrentarse a esa incógnita con una investigación titulada “Financiamiento y fiscalización de campañas electorales”. Lo que hallaron es preocupante: la normativa existe, pero su cumplimiento real es débil, ambiguo y, en muchos casos, opaco.

Su trabajo es uno de los ganadores de las V Jornadas de Investigación de Unifranz, un espacio académico y colaborativo que promueve la generación, socialización y aplicación del conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria y con impacto social. Cada año, estudiantes, docentes e investigadores se reúnen para presentar proyectos, avances y resultados en áreas clave como salud, tecnología, educación, sostenibilidad, economía creativa y transformación digital.

El equipo estuvo conformado por: Martha Condori Sirpa, Luis Fernando Cordero Quisbert, Aracely Espejo Prado, Vladimir Quispe Aruquipa, María Quispe Cusi, Clara Sanga Quispe y Yabir Velarde Marca.

Un marco legal con luces y sombras

El estudio parte del análisis de la Ley 026 del Régimen Electoral y la Ley 626 de Financiamiento de Organizaciones Políticas, que establecen los parámetros básicos del gasto electoral. Según el texto, los partidos deben rendir cuentas al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) sobre cada boliviano recibido o gastado durante sus campañas. Sin embargo, la realidad va por otro camino.

“Hay un marco normativo, pero también vacíos legales que no permiten controlar el financiamiento al 100%”, explicó María Fernanda Quispe Cusi, una de las investigadoras. “Eso genera desconfianza, porque no sabemos realmente en qué se gasta el dinero que viene del Estado”.

En otras palabras: la ley existe, pero su cumplimiento sigue siendo parcial y, muchas veces, simbólico.

Dinero público, control limitado

De acuerdo con datos del propio OEP, en las elecciones generales de 2020 el Estado destinó más de 35 millones de bolivianos para la propaganda gratuita de los partidos políticos. Pero, ¿cuántos ciudadanos saben realmente en qué se usó ese dinero?

Una de las estudiantes lanzó la pregunta:“¿Cómo podemos hablar de transparencia si no sabemos en qué gastan los fondos que se les otorgan?”.

Las respuestas oficiales suelen ser técnicas o tardías, y los informes financieros de los partidos no siempre son de acceso público o comprensible. En ese terreno de opacidad, crecen las sospechas de malversación o uso indebido de fondos.

En palabras de la investigadora Clara Sanga Quispe: “Si los informes fueran públicos y claros, no tendríamos que imaginar malversaciones. La transparencia debe ser un deber, no una excepción”.

Lo que dice la calle: entre la apatía y la exigencia

El equipo aplicó una encuesta ciudadana que revela una doble realidad: la mayoría sabe que los partidos deben rendir cuentas, pero muy pocos creen que realmente lo hagan.

En las calles las opiniones son diversas, aunque el desencanto es compartido. El 81% de los encuestados indicaron saber que que los partidos políticos deben informar sobre el origen y uso de los recursos de su campaña, Sin embargo solo 9,5% de los entrevistados creen que las organizaciones políticas cumplen con esta obligación.

A pesar de la desconfianza, los investigadores hallaron algo esperanzador: una creciente disposición ciudadana a participar en la fiscalización. La gente quiere saber, quiere entender y —lo más importante— quiere exigir. En muestra de ello, un 95,2%indicó que los informes deben ser de acceso público, irrestricto y de fácil acceso.

Las grietas institucionales

El Órgano Electoral Plurinacional cuenta con una Unidad Técnica de Fiscalización, encargada de revisar los informes de gastos y aportes de cada organización política. No obstante, la unidad enfrenta limitaciones como escasez de personal especializado, recursos reducidos y una carga burocrática que ralentiza su labor.

Pero más allá de las leyes y los informes, el trabajo apunta a un mensaje claro: la transparencia no depende solo del Estado, sino también de la sociedad.

“La fiscalización ciudadana puede ser la herramienta más poderosa contra la corrupción”, enfatiza Quispe Cusi. “Si la gente conoce las reglas y exige su cumplimiento, los partidos tendrán menos espacio para actuar en la oscuridad”.

El desafío pendiente

Bolivia ha avanzado en institucionalizar sus procesos electorales, pero la investigación demuestra que aún falta camino por recorrer. La transparencia en el financiamiento político no es solo un asunto administrativo: es el corazón de la legitimidad democrática.

El dinero, al final, puede ser tanto una herramienta de participación como una fuente de desigualdad. Y mientras la ciudadanía siga preguntándose —con razón— quién controla el dinero de la política, la democracia seguirá en deuda con la población.